1. 遺留分(いりゅうぶん)とは?その「意義」

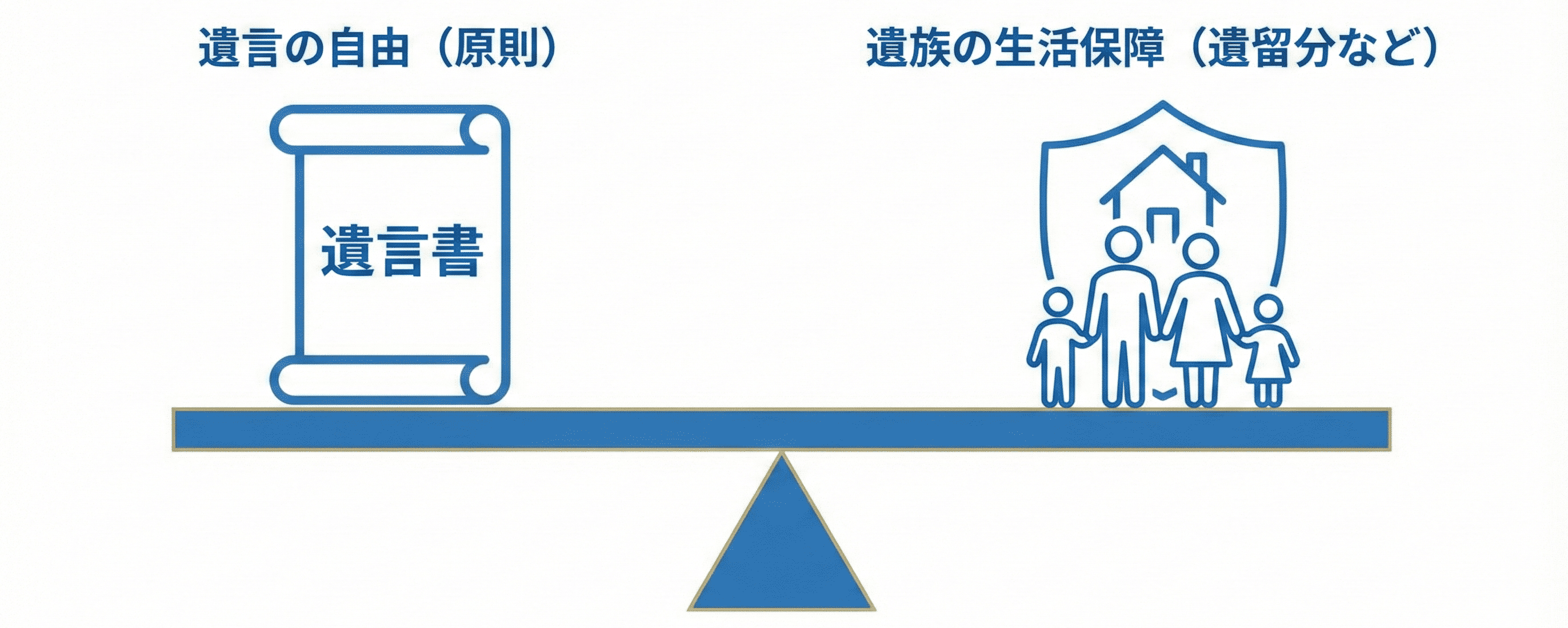

本来は、被相続人(亡くなった方)には、「自分の財産を誰にどう譲るか」を決める自由(遺言の自由)があります。しかし、この自由が無制限だと、「愛人に全財産を渡す」といった極端な遺言によって、残された家族の生活が脅かされる恐れがあります。

そこで法律は「遺言の自由」と「遺族の生活保障」のバランスをとるために、一定の相続人(兄弟姉妹以外の相続人)について、最低限の遺産への権利として遺留分を認めています。

【遺留分資格を有する相続人とは】

①配偶者(常に有する)

②子(代襲相続人である孫なども含む)

③直系尊属(父母・祖父母など ※子がいない場合のみ)

各相続人の自身の遺留分が侵害された場合、その相続人は、侵害した者に対して、「侵害された分の金銭」を請求することができます(遺留分侵害額請求)。

遺留分の配分

遺留分の額は、**「遺留分全体の枠(総体的遺留分)」×「法定相続分」**で決まります。

1. 遺留分全体の枠

- 配偶者や子がいる場合:遺産全体の 1/2

- 相続人が直系尊属(親・祖父母)のみの場合:遺産全体の 1/3

2. 個人の具体的な額

- 上記の「1/3」または「1/2」に、その人の法定相続分を掛けた額

【具体例】

①相続人が「妻と子2人」の場合(法定相続分:妻1/2、子1/4ずつ)

遺産全体の1/2が遺留分枠となり、妻はその1/2(全体の1/4)、子はそれぞれ1/4(全体の1/8)が遺留分(最低の相続分)となる。

②相続人が「妻と故人の父」の場合(法定相続分:妻2/3、父1/3)

遺産全体の1/2が遺留分枠となり、妻はその2/3(全体の1/3)、父は1/3(全体の1/6)が遺留分(最低の相続分)となる。

2. よくある「遺留分侵害」の具体例

どのようなケースで遺留分が問題になるのでしょうか。典型的な3つのパターンを挙げます。

| パターン | 具体的な状況 | 誰が請求できる? |

| ① 長男独り占め型 | 「家督を継ぐ長男に全財産を相続させる」という遺言書が見つかった。 | 二男、三男、長女などの他の兄弟 |

| ② 愛人・第三者型 | 「お世話になった介護士(または愛人)に全財産を遺贈する」と書かれていた。 | 配偶者や子供 |

| ③ 生前贈与型 | 遺言書はないが、亡くなる直前に特定の子供だけに多額の生前贈与がなされ、遺産がほとんど残っていない。 | 生前贈与を受けなかった他の子供 |

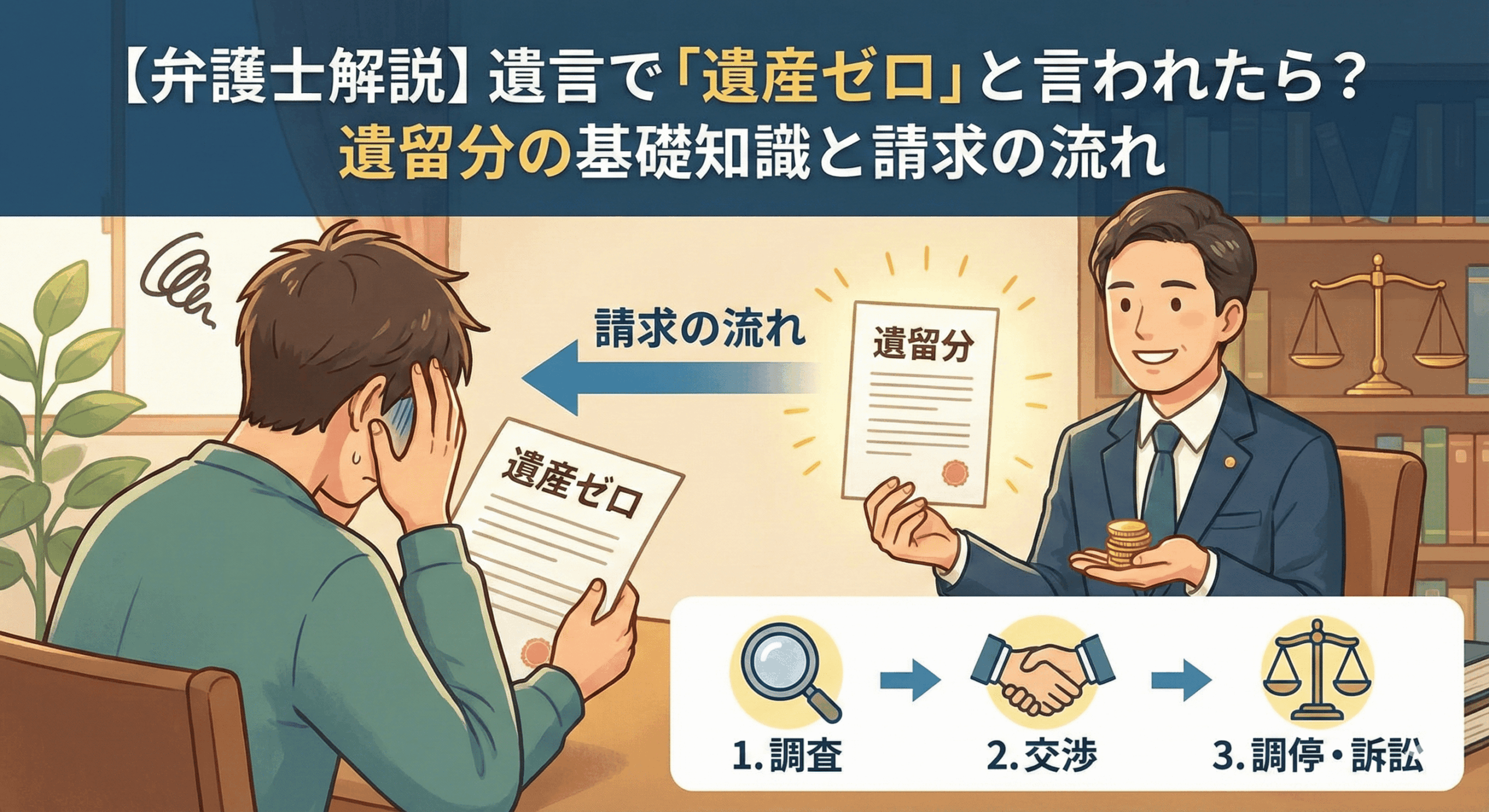

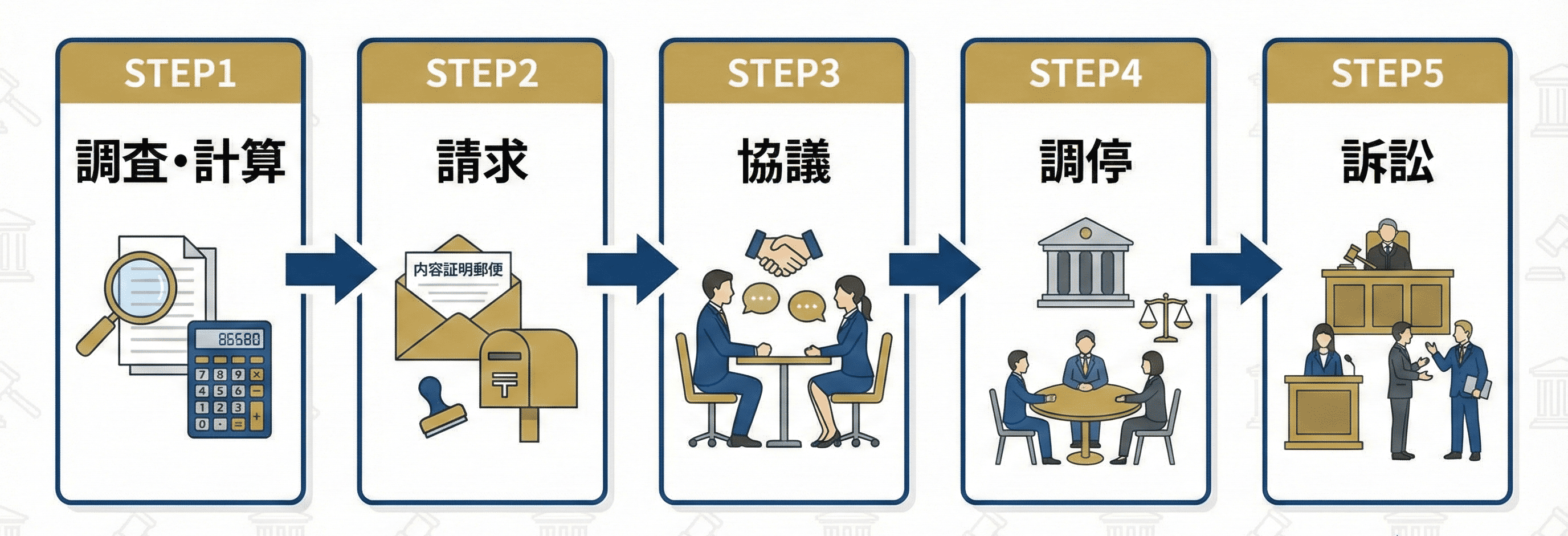

3. 遺留分侵害額請求の「流れ」

遺留分を取り戻すための手続きは、いきなり裁判をするわけではありません。通常は以下のステップで進みます。

STEP1:調査・計算

まず、遺産総額を正確に調査し、自分の遺留分がいくら侵害されているかを計算します。

【具体例】

①遺言書の内容:「長男に全財産を譲る」

②相続人:故人の配偶者(1/2)・長男(1/4)・次男(1/4)

③遺産総額:6000万円

④次男の遺留分:1/2(枠)×1/4(法定相続分)=1/8

⇒次男は遺産の1/8にあたる750万円を、遺留分侵害額として長男に請求できる。

STEP2:意思表示(内容証明郵便)

相手方(多く財産をもらった人)に対し、「遺留分を請求します」という意思を通知します。

- 【重要】 必ず**「配達証明付き内容証明郵便」**送ります。

- 理由: 「言った・言わない」の食い違いを防ぐ。「1年の時効」をストップさせるため。

STEP3:話し合い(示談交渉)

相手方が請求に応じれば、支払い方法(一括か分割かなど)を話し合い、合意書を作成して解決します。(合意書は必須ではないですが紛争の蒸し返しを防ぐため作成する。)

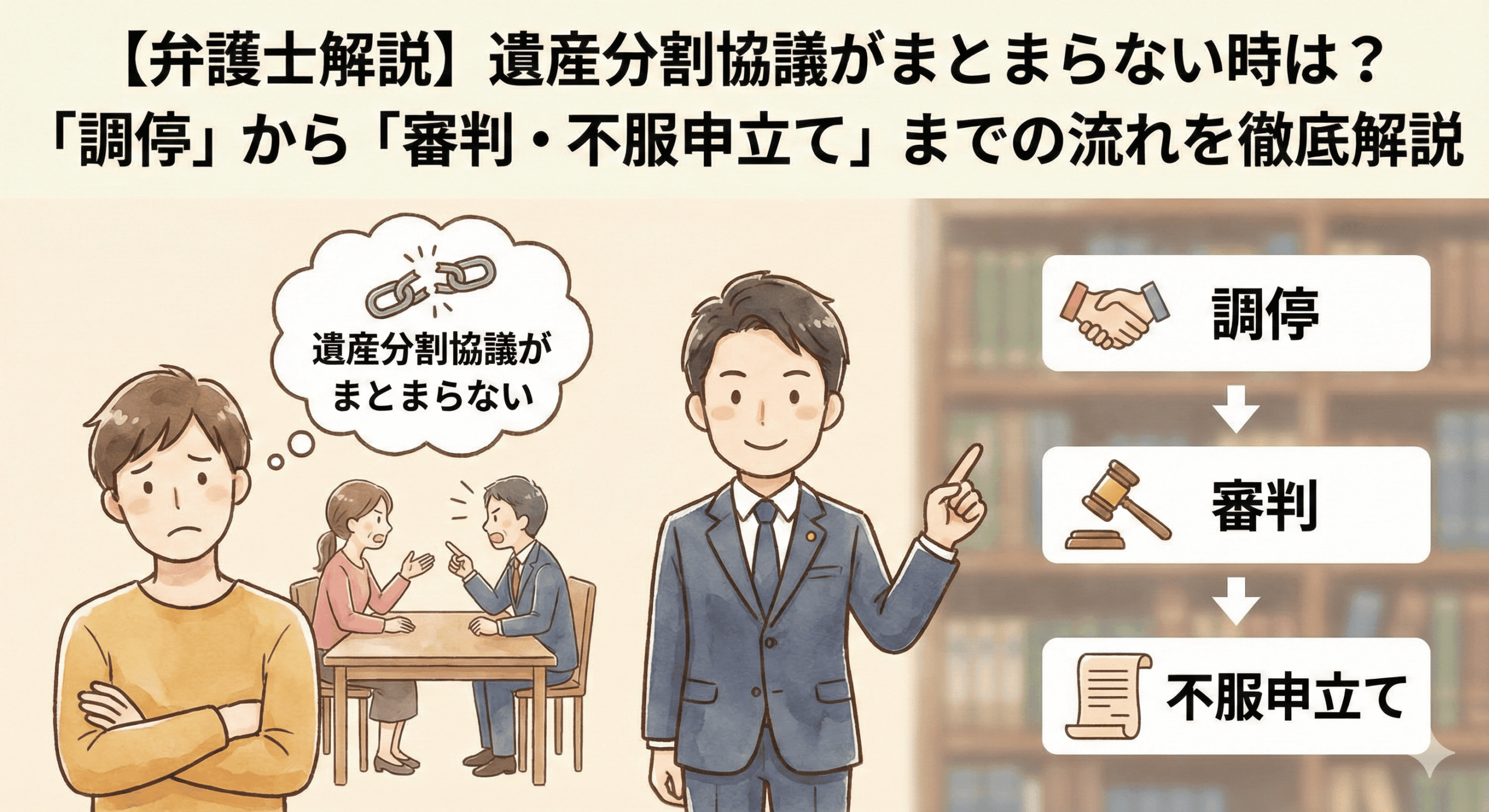

STEP4:遺留分侵害額請求調停(調停が必須)

話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に「調停」を申し立てます。遺留分侵害額請求は、調停前置主義の対象になるため、いきなり訴訟を行うことができません。

まずは、調停委員(第三者)が間に入り、協議のうえで、解決を目指します。

【遺留分侵害額請求調停の主な争点・主張立証整理表】

| 争点 | 遺留分が侵害されたと主張する請求者 | 請求を受けた相手方 |

| 1. 消滅時効 (1年) | 【主張】 時効は成立していない。 相続開始および遺留分侵害を知ったのは1年以内である。 または、内容証明郵便等で時効を中断(完成猶予)させた。 【立証】 ・内容証明郵便の謄本+配達証明書 ・遺言書を開示された日のメールや手紙 | 【主張】 時効が成立している。 被相続人の死亡以前から遺贈内容を知っていた、あるいは死亡直後に知り、すでに1年が経過している。 【立証】 ・葬儀の際の会話録音、メール、日記 ・過去の交渉記録 |

| 2. 基礎財産の範囲 (遺産の確定) | 【主張】 遺産額はもっと多いはず。 開示された財産以外に、使途不明金(預金の引き出し)や隠し口座がある。 【立証】 ・取引履歴(過去10年分等) ・タンス預金の存在を示唆するメモ | 【主張】 遺産額は、適正だ。 預金の引き出しは、被相続人の医療費・生活費・葬儀費用に充てており、遺産ではない(または消費済み)。 【立証】 ・領収書、請求書、家計簿 ・被相続人の入院記録と出金日の突合表 |

| 3. 不動産の評価 (最重要争点) | 【主張】 時価(実勢価格)で評価すべき。「更地」または「高収益物件」として高額評価を主張。 【立証】 ・不動産業者の査定書(高めのもの) ・近隣の公示地価、路線価、取引事例 ・(必要に応じ)不動産鑑定士の鑑定評価 | 【主張】 固定資産税評価額や相続税評価額に近い額、または「使用借権付」「老朽化」等を理由に低額評価を主張。 【立証】 ・固定資産税評価証明書 ・不動産業者の査定書(低めのもの) ・建物の瑕疵報告書、リフォーム見積書 |

| 4. 特別受益の有無・額 (原則10年以内※) | 【主張】 相手方は生前に多額の贈与(住宅資金、開業資金等)を受けている。これを基礎財産に加算すべき。 【立証】 ・相手方の預金通帳への振込記録 ・不動産登記簿(贈与等の記載) | 【主張】 それは贈与ではなく「生活費の援助(扶養義務の履行)」や「貸金(返済済み)」である。または「持ち戻し免除の意思表示」があった(※遺留分算定においては限定的効果)。 【立証】 ・金銭消費貸借契約書 ・当時の相手方の収入状況(扶養の必要性) |

| 5. 請求者の特別受益 | 【反論】 自分は生前贈与を受けていない。または10年以上前のことである。 【立証】 ・自身の通帳履歴 ・贈与税申告をしていない事実 | 【主張】 請求者自身も生前に多額の贈与を受けており、持ち戻しすべき。 【立証】 ・請求者への送金記録 ・被相続人の手帳やメモ |

| 6. 債務の控除 | 【主張】 遺産から差し引かれた債務は存在しない。 【立証】 ・債務の存在を疑う資料 | 【主張】 被相続人の借入金や未払金が存在し、これを遺産から差し引くべき。 【立証】 ・金銭消費貸借契約書 ・残高証明書(借入先) |

| 7. 期限の許与 (支払猶予) | 【主張】 相手方には支払能力があり、即時払いや遅延損害金を求める。 【立証】 ・相手方の資産状況(不動産登記等) | 【主張】 現預金が乏しく、不動産を売却しなければ支払えないため、支払期限の許与(分割払い等)を求める(民法1047条5項)。 【立証】 ・相手方の預金残高証明書 ・源泉徴収票(返済資力の限界を示す) |

STEP5:訴訟(裁判)

調停でも合意できない場合は、裁判所(地裁または簡裁)に訴訟を起こし、裁判官の判決を求めます。遺留分侵害額請求の調停と比較して、訴訟手続きには次のような特徴があります。

【訴訟手続きの特徴】

- 鑑定がすべてを決める

- 金銭請求化による「キャッシュフロー」の攻防

- 中間判決・中間確認の訴えの活用

- 強烈な「和解」への圧力

1.「鑑定」がすべてを決める(最大のハードル)

訴訟における最大の山場は、不動産評価です。調停段階では「無料査定書」の出し合いでお茶を濁せますが、訴訟では通用しません。

- 私的鑑定の限界:原告・被告がそれぞれ提出する「不動産鑑定士の意見書(私的鑑定)」は、裁判所において「あくまで一当事者の主張(参考資料)」として扱われ、採用されないことが多いです。

- 裁判所選任鑑定(本鑑定)の威力:価格差が埋まらない場合、裁判所選任の鑑定人による鑑定が行われます。この結果は事実上の判決に近い拘束力を持ちます。

- 高額なコスト(予納金):鑑定を申し立てた側(通常は立証責任がある原告、または価格を争う側)が、数十万円〜100万円超の予納金を積む必要があります。

【実務の戦略】「鑑定に行けば予納金がかかるし、結果がどう転ぶか分からない(今の査定より低くなるリスクもある)」という不確実性をカードにして、鑑定直前のタイミングで和解を行うという戦略もあります。

2. 金銭請求化による「キャッシュフロー」の攻防

2019年の法改正により、現物返還(共有持分権の移転)ではなく、**「金銭支払い請求」**に一本化されました。これが訴訟戦術に大きく影響します。

- 被告(受遺者)の資力リスク:勝訴判決を得ても、被告に現金がなければ回収できません。被告が不動産しか持っていない場合、強制執行(競売)の手間がかかります。

- 遅延損害金の発生時期:遺留分侵害額の支払い債務は、原則として**「期限の定めのない債務」です。したがって、訴状送達の日ではなく、「請求(履行の請求)をした日の翌日」**から遅延損害金(年3% ※改正民法)が発生するとの主張が可能です。

3. 中間判決・中間確認の訴えの活用

遺留分訴訟は計算式が複雑であるため、前提事実が確定しないと計算に進めません。そのため、裁判所は段階的な審理が行われます。

- 基礎財産の範囲の確定:「あの生前贈与は存在したか?」「この預金引き出しは使途不明金(不当利得)か?」といった**「計算のベースとなる分母」**について争いがある場合、それを先に確定させるような指揮(または和解協議)が行われます。

- 中間判決:複雑な事案では、裁判所が「この財産は遺産に含まれる」といった中間判決を行うこともありますが、実務上は判決を書く手間を嫌い、心証開示による和解勧告で処理しようとする傾向が強いです。

4. 強烈な「和解」への圧力

裁判官にとって、遺留分訴訟の判決書を書くのは**「苦行」**です。

- 理由:多数の不動産評価、特別受益の持戻し計算、寄与分(※遺留分では直接考慮されないが背景事情として)、各相続人の具体的相続分……と、計算過程が複雑怪奇で、かつ控訴審で数字がひっくり返るリスクも高いためです。(裁判官は控訴審で判決が覆るのを嫌います。出世に影響するため。)

- 結果:他の訴訟類型以上に、**裁判所からの強烈な「和解勧告」**が行われます。「判決になれば鑑定費用で双方が損をする」「一括払いが無理なら分割払いの条項を入れられるのは和解だけ」といった説得が行われます。

【参考】調停と訴訟の比較マトリクス

| 項目 | 調停(Mediation) | 訴訟(Litigation) |

| 不動産評価 | 固定資産税評価額や無料査定書で「なんとなく」合意を目指す。 | 実勢価格が基準。合意できなければ高額な鑑定が必須。 |

| 特別受益 | 感情論(介護の苦労など)も含めて話し合う。 | **証拠(送金履歴等)**がない贈与主張はバッサリ切り捨てられる。 |

| 解決スピード | 当事者の納得が得られなければ数年かかることも。 | 和解できなければ判決で白黒つくが、鑑定が入ると長期化する。 |

| コスト | 安い(印紙代など)。 | 高い(印紙代+予納金+弁護士費用)。 |

| 弁護士の役割 | 調整役、ネゴシエーター。 | 攻撃役、論理的立証の構築者。 |

4. 弁護士からの重要アドバイス:期限は「1年」

遺留分の請求には、非常に厳しい期限(時効)があります。

「家族で揉めたくないから」と迷っているうちに1年が経過すると、権利は完全に消滅してしまいます。